予算特別委員会 斉藤まりこ都議(足立区選出)の一般総括質疑

3月14日(金曜日)の予算特別委員会で、斉藤まりこ議員(足立区選出)が一般総括質疑を行いました。

★動画(都議会ホームページです。令和7年第1回定例会 >3月14日(金曜日)予算特別委員会・総括質疑をご覧ください)

★質問全文(都議会速記録速報版より)

1 日暮里・舎人ライナー

2 都営住宅・型別供給

3 再開発・まちづくり

4 英語スピーキングテスト

○川松委員長 休憩前に引き続き委員会を開きます。

斉藤まりこ委員の発言を許します。

【日暮里・舎人ライナー】

○斉藤委員 日本共産党の斉藤まりこです。よろしくお願いします。

知事は、公約に満員電車ゼロを掲げていました。混雑解消の重要性について伺います。

○小池知事 都は、コロナ禍以前からオフピーク通勤などを促進してきておりまして、新しい働き方、浸透してきております。

これまで、鉄道ネットワークの充実や民間企業との連携によりますスムーズビズなど、様々な取組を行っております。

引き続き、ハード、ソフト両面から総合的に鉄道の混雑緩和へ取り組んでまいります。

○斉藤委員 引き続き取り組んでいくということです。

都営交通である日暮里・舎人ライナーを安心して利用してもらうためにも、混雑緩和、混雑解消は喫緊の課題です。

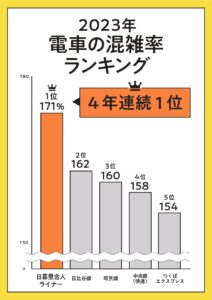

パネルをご覧ください。日暮里・舎人ライナーは昨年の混雑率は一七一%となり、四年連続で全国一位となりました。足立区の利用者からは、何とかしてほしい、切実な声が寄せられ、私は混雑解消のための対策を繰り返し求めてきました。

私は、今回改めてネットアンケートを行いましたが、八割を超える方々が混雑解消、混雑状況を改善してほしいと答えています。

アンケートには、混雑時はぎゅうぎゅうに押されても、なお乗れない人が多いという声や、毎日圧死するのではないかと思うほど混雑しています。このままでは本当に危険だと思いますという切実な状況が寄せられています。

日暮里・舎人ライナーにおける混雑緩和策について、交通局の見解を伺います。

○久我交通局長 日暮里・舎人ライナーでは、開業以降、沿線開発の進展などにより乗客数が伸び続ける中、車両の増備や座席を全てロングシート化し定員を増やした新型車両への更新、時差ビズと連携したオフピークキャンペーンや、ラッシュ時間帯における混雑状況の見える化など、ハード、ソフト両面から混雑緩和に最優先で取り組んでまいりました。

一方、車両の保有数は既に車庫の留置能力の限界を超えているなど、施設上の制約により、営業を継続しながら抜本的な混雑緩和を図ることは困難な状況となっております。

こうした中、引き続きオフピーク通勤の促進などに取り組むこととしております。

○斉藤委員 まだ残っている四編成の車両のロングシート化については、早急に新型車両への更新を行うように、改めて求めておきます。

この間、ハード、ソフトの両面から対策を行ってきたということですが、それでも現状のような混雑です。今の五両編成から六両編成に増やしてほしいという声もありますが、施設上の制約から難しいということです。つまり、現状ではライナーの改善だけではどうにもならないということは明らかです。

日暮里・舎人ライナーの下には都バス里48系統が走っていますが、今は朝七時台と八時台に一本ずつしか運行していません。

アンケート調査では、バスの増便や代替輸送の改善を求める声が二番目に多く上がりました。

都バス里48系統の増便を行い混雑緩和につなげてほしい、せめてバスの運行本数を増やし、十分に一本程度の頻度で運行してほしいという声が寄せられています。

日暮里・舎人ライナーと並行している都バス里48系統を増便することを求めますが、いかがですか。

○久我交通局長 都営バスでは、里48系統を含め、お客様のご利用状況などを踏まえまして、路線やダイヤを設定しております。

○斉藤委員 利用状況を踏まえてバスのダイヤを設定しているということなら、同じ区間を走るライナーの混雑状況を一緒に考えていく必要があると思います。

神戸市ではポートライナーの混雑緩和に向けて、同じ区間を走っている民間のバスと連携して、ライナーの定期券購入者を対象に、バスとの共通パスをつくって、バスにも乗れるようにする実証実験を行っています。

私はこの事例を取り上げて、都としてもライナーと都バスの連携をするべきだと求めてきました。

改めて市の担当の方にお話を伺いましたけれども、この取組で一〇%程度の混雑緩和につながっているということです。

アンケート調査には、バスの本数が増えれば、時間に余裕のある方はバスを利用して、ライナーの混雑も多少緩和されるのではないかという声も届けられています。

少なくとも、混雑が激しく、乗車することが困難になっているライナーの中間地点の駅から日暮里駅までの区間だけでも、ライナーの下を走る都バス里48系統の増便を行い、神戸市のようにライナーの利用者にバスも使うことができるようにするなど、実証実験することを求めますが、いかがですか。

○久我交通局長 バスを活用した日暮里・舎人ライナーの混雑緩和につきましては、先般、足立区から区との連携による社会実験の要望を受けたところでございまして、今後、具体的内容につきまして区との協議を進めることとしております。

○斉藤委員 足立区から同様の要望があったということで、区との協議を推進していくということです。積極的な取組を求める、期待するものです。

一方で、バスの増便のためには、運転手の確保が喫緊の課題です。

現在、交通局ではバスの運転手確保のために、二種免許を持たない人でも、採用してから免許取得の支援をする養成型選考を行っていますが、規模を拡大することが必要ではないですか。

○久我交通局長 乗務員不足により路線の維持が困難となってきている中、都営バスにおきましては人材確保を図るため、来年度、大型二種免許未取得者を対象とした養成型選考を倍増することとしております。

○斉藤委員 今年度の養成型採用の枠は二十人でしたから、四十人程度に倍化するということです。ぜひ、喫緊の課題である日暮里・舎人ライナーの混雑解消と、そのためにも切実に求められている都バスの里48系統の活用と充実に向けて力を尽くしていただくことを求めます。

【都営住宅・型別供給】

次に、都営住宅の型別供給について伺います。

都は、都営住宅の建て替えの際に、世帯人数に合わせて居室の数を限定する型別供給を行っています。

その下で、高齢となった単身者が一DKでは介護のためのスペースが取れない、また家族が泊まりに来ることもできないなど、切実な声が広がっています。

都は、一昨年の我が党の型別供給についての質問に、見直しを行うと答弁し、足立区の辰沼団地で初めて、単身世帯を対象に、一DKと二Kのどちらがよいか希望を聞くアンケート調査を行っています。

昨年二月の私の一般質問の中で、アンケートの回答者の約七割が、介護者のため、居間と寝室を別にするため、親族を泊めるため、また、荷物が多いためなどの理由で、新たな間取りの二Kを選択したと答弁がありました。

辰沼団地で実施したアンケートにおいて、二Kを希望した数と、一期目の工事における二Kの供給戸数と広さについて伺います。

○小笠原住宅政策本部長 都は、介護者の滞在やひとり親世帯等の入居ができる広さと二つの居室を備えた新たな間取りを検討中でございまして、都営辰沼町アパートにおきまして、居住者の生活状況や入居希望を把握するため、令和五年度に第一期と第二期の建て替え工事の対象範囲の単身世帯にアンケートを実施いたしました。

このアンケートにおける二Kの希望者は四十五世帯、第一期工事の建設計画における二Kの供給戸数は五十九戸、二Kの面積は約三十八平方メートルでございます。

○斉藤委員 建て替えで転居する方々の希望数を満たす二Kの供給が行われるということが確認できました。さらに、新たな入居者のニーズにも十分応えられるようにすることを求めます。

新たな間取りの希望を聞くアンケート調査は今後も広げていくことを改めて求めますが、現在の状況について伺います。

○小笠原住宅政策本部長 介護者の滞在やひとり親世帯等の入居ができる広さと二つの居室を備えた新たな間取りにつきましては、辰沼町アパートに続き、他団地でも試行することとしており、令和六年十月に墨田区にある文花一丁目アパートにおきましてアンケートを実施いたしました。

○斉藤委員 間取りの希望を聞き取る調査は、来年度以降も継続的に広めることを強く求めます。

面積についても重要です。国は、都市における標準的な単身向けの居住の面積基準を四十平米としていますが、都営住宅の単身向けは三十五平米であり、その基準を下回っています。

我が党は、公営住宅の型別供給についての全国調査を行いました。

間取りについては、四十の道府県が型別供給をしていないか、もしくは単身世帯に二DK以上の部屋の供給を認めていることが分かりました。

面積については、四十二道府県が基準を持たないか、東京都より広い面積を認めています。

東京都の単身世帯の間取りや面積の供給基準は全国で一番厳しく、低いものであるという認識はありますか。

○小笠原住宅政策本部長 全国の公営住宅の型別供給基準の状況に関しまして、国などが取りまとめたデータはないと認識をしておりますが、都といたしましては、地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法に基づく基本方針を踏まえまして、さらにはバリアフリーなども考慮いたしまして、世帯構成に応じた的確な居室構成と面積規模を備えた住宅の供給を図る観点から、型別供給実施基準を定めております。

○斉藤委員 型別供給の基準について国などがまとめたデータはないとの答弁でした。つまり、私たち日本共産党都議団が行った調査が極めて貴重なものだということです。

我が党の調査の結果、間取りも面積も全国で一番低い基準になっているのが東京都です。

国はそもそも、現在の公営住宅の型別供給の根拠となる省令は定めていません。都営住宅の住環境の改善を進めるべきです。

辰沼団地で供給される予定の三十八平米の二Kと三十五平米の一DKでは面積がほとんど変わらず、二Kの居室の一つを食事する部屋として使うことになれば、結局、一DKと変わらないという声も寄せられています。

食事するスペースと寝室、介護を受けたり、家族や友人に滞在してもらえる部屋を確保して、人間らしく暮らせる都営住宅の環境をつくるためにも、型別供給を廃止し、単身でも二DK以上の供給を行うこと、また面積基準も四十平米以上の広さに改善していくことを強く求めます。

【再開発・まちづくり】

次に、再開発、まちづくりについて伺います。

足立区では今、北千住駅、綾瀬駅、千住大橋駅、京成関屋駅など、駅近くを中心に、高さ百四十メートルや百五十メートル級のタワーマンションの建設を含む再開発がめじろ押しです。

北千住駅周辺では、地価が十年前の二倍になり、マンションの価格や家賃が激しく値上がりしています。巨大な建築物による環境への影響や急激な人口増加に、公共施設が不足するのではないかなど、懸念する声も多く寄せられています。

まず基本的なことですが、高層マンションや大型商業施設など、この建設を伴う再開発に当たっては、地権者はもちろん、周辺住民の声を聞き、反映させていくことが大切だと思いますが、知事の認識を伺います。

○谷崎東京都技監 都は、都市計画区域マスタープランにおきまして、地域ごとの特性を踏まえ、拠点等を定めております。

また、都及び区は、開発計画が具体化する前に、拠点ごとのまちづくりの方針を策定しており、策定に際しましては、地権者や地元区、有識者等で構成する検討会で議論を行うとともに、説明会やパブリックコメントなどを実施しております。

事業者は、まちづくりの方針等の上位計画を踏まえまして開発計画案を策定し、周辺住民等へ説明を行い、意見を聞いた上で、都へ都市計画の企画提案などを行っております。

都市計画決定に際しましては、法令に基づき説明会の開催や意見書の受付を行うこととなっておりまして、都市計画審議会において、それらを踏まえて審議が行われております。

これらにより、まちづくりへの住民等の参加の機会を広く設けております。

○斉藤委員 私は知事の認識を聞いたんです。決定の手続の話を聞いたんじゃないんですね。まちづくりの基本的な姿勢について、知事が答弁されないのは本当に残念です。

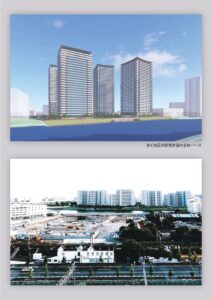

パネルをご覧ください。現在、足立区の京成関屋駅と東武線の牛田駅近く、隅田川沿いに広がる千住大川端地区では、商業施設とともに超高層マンション四棟が建てられる再開発が行われようとしています。

上の写真がその完成図、そして下の写真が今の工事の写真。住民の方が提供してくれました。

高さが最大で百四十メートル、外三棟も百メートルを超えるマンション群になる。中層のマンションも含めて、全部で二千百戸の住戸がつくられる計画です。

私は現地視察に行き、住民の方々のお話を聞いてきました。

六千人もの人口が流入してくる再開発に、駅や学校のキャパシティーは大丈夫なのか、学童や高齢者のための施設、災害時の避難所など、地域での受入れ体制は不足するのではないかと心配する声が次々と寄せられました。

千住大川端地区の地区まちづくり計画についての住民説明会にも、マンションの規模について、建物が高過ぎるのではないかという声のほか、子育て支援施設や学童保育、そして特別養護老人ホームを望む声など、また防災の観点から、いざというときの避難体制に関する不安の声が寄せられています。

都はこれらの声を聞いているのか、伺います。

○谷崎東京都技監 足立区からは、地区まちづくり計画の説明会等におきまして、住民から子育て支援施設や防災などについて様々な意見があったと聞いております。

事業者は区の上位計画等を踏まえまして、スーパー堤防の整備と併せ、避難場所となる大規模な広場の整備、地区内外の住民のための垂直避難場所や防災備蓄倉庫の整備などにより地域の防災性の向上を図るとともに、子育て支援施設やサービス付高齢者向け住宅の整備などを行うとしております。

○斉藤委員 小学校は、現在からピーク時には最新で四百人近くも増えるということが見込まれていて、既存の学校だけでは対応できないという状況が明らかです。

子育て支援施設といっても、民間任せになります。

また、自己負担が大きいサービス付高齢者向け住宅では、安心して利用できません。特養ホームをつくってほしいというのが住民の声です。民間任せのサービスではなく、公的責任を果たしてほしいというのが住民の願いです。

そして、その不安のもとにあるのが百メートルを超えるマンションの高さ、四棟も建てるという、この規模の大きさです。公共施設は十分ではないのに、不釣合いな再開発の規模だということです。

都市政策、住宅政策の専門の野澤千絵明治大学教授は、再開発によって実現する公共性の度合いに応じて、容積率等の規制緩和や補助金、税制上の優遇措置について本当に妥当かどうか、もう少し厳しく検証するべきだと指摘をしています。

人口が増えることに伴って必要な公共施設を提供していくこと、また、こうした公共施設の現状を検討した上で、どの程度の規模のマンションを建設することが適切なのか、考えていく必要があると思いますが、見解を伺います。

○谷崎東京都技監 区市町村は、都が都市づくりのグランドデザイン、都市計画区域マスタープランでお示しした都市の将来像の実現に向けまして、地域のまちづくりの方針や計画等を策定しております。

一般的に民間事業者が一定規模以上の開発を行う場合、これらの方針や周辺市街地の土地の利用状況、公共公益施設の整備状況などを踏まえまして、開発に伴います影響等を考慮した上で、区市等と協議をしながら開発計画を策定しております。

○斉藤委員 公共施設の整備状況を踏まえと今いって、いいましたけれども、先ほどのご答弁のとおり、ほとんどが民間任せで、学校も新設されるわけではありません。

住民の皆さんは、いろいろ問題があるけれども、一番はマンションの高さが問題だというふうにいっています。公共施設のキャパシティーの問題や、日影やビル風など、環境への影響も高さをもっと抑えることができれば低減できるんじゃないかと訴えています。

しかし、これまでの住民説明会でそうした意見を幾らいっても、示される計画案は何の変更もなく、住民の意見は聞いてもらえないということです。

私たちは都市計画審議会でも、こうした住民の声を届けて議論をしますけれども、都市計画審議会の場での議論や住民からの声に基づいて、マンションや建物の高さが、示された案よりも低くなったというケースはありますか。

○谷崎東京都技監 都市計画法に基づく地区計画等におきましては、建築物の高さの最高限度など、建築計画の大枠を定めることとなっております。

都市計画決定に当たりましては、都市計画法第十六条に基づく説明会の開催や、十七条に基づく都市計画案の縦覧、意見書の受付など、広く都民の意見を聞くとともに、都へ提出された意見書につきましては、意見書の要旨と都の見解を都市計画審議会に提出いたしまして審議がなされるなど、適切に手続を行っております。

地区計画等の区域内で計画されるマンションなどにつきましては、事業者が風環境や日影など周辺への環境影響等も踏まえつつ、対応策などについて説明を行い、地区計画等で定めた高さの最高限度など、大枠の範囲内において建築計画を具体化していくものでございます。

○斉藤委員 長々答弁されなくても、中身の答弁になっていないんですから、もう本当にやめていただきたいと思うんです。

都市計画決定の手順の答弁でしたけれども、つまり、住民の声で高さの制限を変えたということはないということなんですね。今、この再開発、住民置き去りの再開発の在り方が大きく問われています。

都では、再開発組合やディベロッパーから東京都に対して、自分たちの意向を盛り込んだ開発計画案が提案されます。

都と民間の間で、どの程度容積率を割増しするか、つまり高さをどこまで認めるか、非公開の協議が重ねられた後に都市計画案として示されますが、これがほぼ最終案になっていて、都市計画審議会の場で議論した内容などが計画案に反映することはほとんどないということを先ほどの専門家は指摘しています。

まちづくりの計画を行う段階から市民の声を聞き、反映させていく仕組みが必要です。

千住大川端地区のまちづくり計画でも、都も直接住民の声を聞き、必要な公共施設の整備やマンションの適正規模について、区と連携して考えていくということを強く求めます。

このテーマの最後に、まちの持続性について伺います。

この再開発では、マンションの区分所有者だけでも二千百もの地権者が生まれることになります。マンションの老朽化が進み、人口減少も進む未来において、この巨大マンション群をどう維持することができるのか。

区分所有者が多数になるタワーマンション等の再開発において、将来世代が時代に合わせてダウンサイジングするとか、再々開発を行う必要が出てきたときの必要なコストの負担や住民の合意形成について、都はどのように認識していますか。

○谷崎東京都技監 まちの活力や魅力、防災力の形成など、公共性、公益性の観点からもマンションの適正な管理や再生が重要でございます。

市街地再開発事業により建て替える場合には、都市再開発法に基づき、施行区域内の土地所有者及び借地権者のそれぞれの三分の二以上の同意を得て、かつ同意者の所有する土地の面積等の合計が三分の二以上であることが法定要件となっております。

○斉藤委員 将来のことを考えているというような答弁は一切ないわけですね。現状のことしかお話ししない。

マンション管理士の方のお話も伺いましたが、現状でも三百世帯規模のマンションで合意形成を取るのがやっと、タワーマンションで区分所有者が多大になれば合意形成は困難だというふうにいっています。

再々開発や建て替えの合意について基準緩和をしたとしても、必要なコストはどこが負担するのか、将来世代のツケになる、負の遺産になるのではないかという指摘があります。

我が党の白石都議も指摘しましたが、都はかつて、新たに大量の住宅を生み出し、都市の景観や地域の生活環境に大きな影響を与える超高層マンションなどの新規開発については、都市づくりの観点も含め、規制や誘導の在り方等について検討が必要だと住宅マスタープランにかつて掲げていました。そのとおりではないでしょうか。

民間事業者のもうけのために無尽蔵にマンション開発をするのではなく、地域の住民の声を生かした持続可能なまちづくりへと転換していくことを求めるものです。

【英語スピーキングテスト】

最後に、英語スピーキングテストについて伺います。

都立高校の入試に活用するために、中学三年生を対象に実施された今年度の英語スピーキングテストでは、大量のタブレットの不具合や、ずさんな試験運営が発生し、本人には何の非もないのに再受験になった生徒が二百五十五人にも上る事態となりました。

受験生や保護者、試験監督から、公平、公正な試験になっていない実態について、多くの声が上がっています。しかし、教育長は、これらの声には耳を貸さず、試験は適切に実施されたと、ひたすら繰り返しています。

今日は、いかにこのテストがずさんなものなのか、改めて明らかにしていきたいと思います。

_page-0001-400x283.jpg)

まずこちら、このパネルをご覧ください。資料も今配布しておりますので、見にくい部分は資料で見ていただければと思います。

これは、事業者が試験の当日に試験監督の募集を呼びかけたメールです。十三時に始まる試験当日のお昼の十二時過ぎに配信されたものです。ここに何と書かれているか。

試験監督緊急募集、勤務時間は本日この後すぐと記されて、何と試験開始の直前十五分前まで試験監督を募集しているんです。これもう開いた口が塞がらない、まさに異常事態です。

この状況のどこが適切なんでしょうか。

○坂本教育長 今お示しをいただいているパネルの文章、手元に今ペーパーも配られて、私もちょっと拝見をしております。

こういう内容については、今日も委員会がございますので、逐一業者とはいろんなやり取りをしているんですけれども、そういう中でどういう状況であったかということをいろいろとつぶさに今調べているところでございます。

それで、その中から、今、業者から出ている内容については、通常やはり試験というのは突発的にいろいろな事態が起きるものである、そして、そういう場合は、業者としては会場の運営について−−基本的には適切に運営はできているんだと。ただ、当日のあらゆる事態に対応するために、念のために当日の様々な要員についても若干名を募集はすると。こういうような取扱いの一つとしてこういうペーパーが、ペーパーというか、このメールがちょっと本物かどうかの真偽はちょっと私もはかりかねるんですけれども、そういうような状況の中で出されたメールの一つという可能性はあるものと考えているところです。

それで、実際にここにいろいろと、役割とか時間給とかいろいろ出ていますけれども、結局、業者からの報告によれば、若干名、当日急に体調が不調になって出席ができない、監督ができないとかいろいろあったようなんですけど、監督は間に合ったようです。実際には会場の誘導に数名の人間が立った、そういうような事例はあったと聞いておりますので、根本においては適切に、会場においては運営をされたと、このように考えているところでございます。

以上でございます。

○斉藤委員 今、突発的にとか若干名とかいいましたけれども、一部なんかの話じゃないですよ。このメール、よく見てください。会場名、会場のある所在地。足立区もあります。江東区、板橋区、練馬区、葛飾区、府中市、もう広範にわたって、そして十二の会場で、これ呼びかけられているんです。

公正、公平なテストが求められる、このテストにおいてこんなことが許されるのか。基本的に適切とこれはいえるのか。本当にとんでもない状況だというふうに思います。

試験開始の十五分前まで試験監督が準備できていない、誰がどう見ても異常な事態ですよ。

知事、この異常事態、適切だったといえますか。知事に伺います。(坂本教育長発言を求む)知事です。知事に聞いています。

○坂本教育長 明快かつ正確にお答えをいたします。

内容としては、こういうメールがあったかどうかの真偽は、私はまだ確認はできておりません。仮にこれが現実のもので正確であったとしても、仮を前提とするお答えというものはしないというようなこともあるんですが、あえてこれを前提として、正しいものであるというようなことがあったとしても、この中に会場が幾つもあります、当日のオペレーションにおいては、いろいろな学校で直前の午前中、早い段階から、今日はこの会場に何名行きそうだ、この会場は二名ちょっと来ない、そういう場合はお互いに人数のやりくりをします。それによって、ほぼ、当日その会場において適切な人数は、ほぼ完璧に確保できるような体制としているんです。

ただ、そういう中にあって、若干間に合わなかったような事例がある、そういう場合には、その若干の方、それをどういうような形で対応するかというのはケース・バイ・ケースです。

それで、今回の場合におきましては、会場の誘導係ですので、誘導する程度の話であれば、そんなに難しいスキルやノウハウは必要ないと。そういう意味合いにおいては、適切に行われたといっても過言ではないものと考えております。

○斉藤委員 これ、驚きの答弁ですよ。試験の十五分前に呼びかけていて、それで適切っていうんですね。どうなんですか。もう教育者としてあるまじき状況だと思います。

先ほど、真偽、承知していないっていいましたけど、これね、この場で初めていったことじゃないんですよ。文教委員会で取り上げています。知らないなんていえない話ですよ。調べていないんですか。今まで何やっていたんですか。あまりにひどい、ひどい状況です。

本当に、この英語スピーキングテストは都民の税金、今年度だけでも四十三億円をかけています。巨額の税金をかけても十五分前まで試験監督が集まっていない、とんでもない状態です。

ある会場では、五十五人中十二人も欠勤し、試験の各部屋に人が配置できなかった事例が報道され、私たちも直接お話伺っています。

さらに、この英語スピーキングテストが入試に関係するテストだとは知らなかったという試験監督の証言も報道されています。

実際、募集案内にも都立高校の入試に使うテストだとは書いてありません。これ、ネットで検索すればすぐ出てきます。こういうの確認されていないんですかね。本当にひどいです。

私たち、別の監督からも同様に入試に関わるテストだということを知らずに来たということを聞いています。試験監督が入試に関係するテストだと知らない、それでも適切なんて到底いえないと思います。

そして、私たちの下には、この下でどんなことが起きているのか、区市町村の教育委員会からお話伺いました。

中学校からの情報で試験監督の指示の誤りについて、例えば、試験監督が用意、始めの合図を忘れ、指示を待っていて回答ができなかった、ハンドシグナルが必要なんですけど、これがやらなかった、また、試験監督の声が小さく、始めるタイミングが分からなかった、こういう事例が届いているんです。

試験監督が試験開始の合図も満足にできない状況を適切なんて到底いえないというふうに思います。

大体この試験の十五分前まで試験監督の急募が、緊急募集が呼びかけられていたという状況でまともな試験にできないのは当然だというふうに思います。

今回の事業者の対応について教育長会でも問題にしているということを私は伺いました。教育長会は、テストの実施状況に関する報告が都教委から行われたときに、再発防止について都教委の担当者に口頭で申し入れたということです。テストに問題があった、適切ではなかったというのは、教育長会でも共通の認識になっているということです。この事実に向き合えていないのは都教委だけです。

これが適切だといえるのは、教育長だけじゃないですか。この事態を見て、誰が適切だったというふうに子供たちに対していえるんでしょうか。あまりにひどい東京都の在り方です。

そして、MXテレビでは、報告書の改ざんも報道されました。この改ざんについて、タブレットの数を報告する、このまとめ役の方が、ここは是が非でもゼロといって書換えをしている、こういうことがもう報道されています。

こういう、これすら本会議の答弁では、ちゃんと調べたのかどうかもまともに答弁をしなかった。隠蔽を許すということではないでしょうか。

そもそも、一度に七万人の受験生にスピーキングテストを行う、しかも、民間事業者にやらせるということ自体に無理があります。これだけの事態を起こしていて、中学生に多大な被害を与えている英語スピーキングテストは、知事の責任で一刻も早くやめさせるべきです。

被害に遭った中学生本人や、それを学校から聞いている自治体の教育委員会、そして見るに見かねた試験監督から、これほど声が上がっているのに都教委の職員が口をつぐんでいる、これは本当に中学生に対しても、都民に対しても、許されない行為です。

被害に遭った中学生の声を紹介します。

機材のトラブルのせいでテストを受けさせてもらえず、聞きたくもない他人の解答を聞かされ、何もできずに時間を無駄にしました。同じフロアの中で三十人近く受けられずに別室にいました。四時四十分ぐらいまで何もいわれず、ただ待たされました。五時くらいになって、係員に、長い時間待ってもらって申し訳ないのですが、本日のテストは中止させていただきますといわれました。そして、十二月十五日に再受験してくださいといわれました。受験生の大事な時間を無駄にされて非常に腹が立ちます。都が行うにはさすがに段取り悪過ぎます。受験生の私たちには全く非がないのにもかかわらず、どうして再試験をして時間をまた奪われなくてはいけないのか。都の行うことには本当に失望です。私たちの税金でこんなくそみたいなテストを行うなんて、税金の無駄遣いとしか思えません。

こういう、本当に子供たちの怒りの籠もった、理不尽なことをさせられた、この思いの籠もった言葉が届けられています。テストを強行させている知事の責任は重大です。

同時に、この問題にまともに向き合わず、後押しを続けている与党をはじめとする議員の姿勢も問われます。傷ついているのは子供たちです。このことに破綻が明らかな英語スピーキングテストは、すぐにでも中止し、その予算を教員の増員に使って、生きた英語を学ぶ環境づくりこそ進めることを強く求めて、質問を終わります。(拍手)

〔坂本教育長発言を求む〕

〔発言する者多し〕

○川松委員長 坂本教育長、訂正があるんだったら、しっかりそこの意見で−−私の議事整理権で坂本教育長に、公平に、だって一方的にいっているから。

○坂本教育長 ただい……

〔発言する者多し〕

〔斉藤委員「私は質問していません」と呼ぶ〕

○坂本教育長 ただいま質問者から、何点かにわたってご意見を頂戴しておりますけれども、まず教育長会の中で、これが不適切であったというような共通の認識があったというような事実は、私は一切承知をしておりません。

さらに、改ざんなどが行われて、これをゼロにするというような、そういうようなやり取りがあったというような報道をベースにしてご質問があったんですが、その報告の内容に関しましては、恐らく、この報告書ではなくて、報告書に基づいて何らかの記入が行われていると思っておりますが、実際にこのペーパーの中に記入をしたとしても、最終的には台数の確認を行うこととなるために、この記入用紙に書換えを行うこと自体は全く無意味な行為であるというふうに考えております。

さらには、段取りが悪いからといって、このスピーキングテストというものを全く認めない、そういうような考え方というものはあり得ないものと思っております。

いずれにせよ、適切に行われているために、これは引き続きスピーキングテストを東京都教育委員会としてはしっかりと進めていきたいと思います。

○川松委員長 交渉係、集まってください。−−本件については、理事会において協議いたします。ご了承願います。

斉藤まりこ委員の発言は終わりました。

以上